家慶・家定・家茂と「大奥」の関係

「将軍」と「大奥」の生活㉚

■天皇の妹君を大切にし、公的な側室も置かなかった家茂

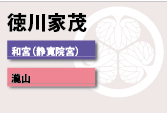

【家茂と大奥の主要人物】

家茂(いえもち)の父は、紀伊徳川家の11代当主・徳川斉順(なりゆき)である。斉順はまた、将軍家斉の七男にもあたり、家慶の異母弟でもあった。側室のお操(みさ/実成院/じつじょういん)との間に家茂をもうけたが、実成院の出産直前に斉順が没した。家茂は、実父の顔を知らないまま育ったのである。

安政5年(1858)、家定の死を受け、家茂が14代将軍として江戸城に入ると、のちに実成院も江戸城本丸の大奥に入った。実成院は将軍生母に似つかわしくない派手好きで、朝から酒を飲んでは乱痴気騒ぎをしていた逸話が残っている(『三田村鳶魚全集』三田村鳶魚)。

文久2年(1862)、17歳の家茂は、同い年で孝明(こうめい)天皇の異母妹、和宮(かずのみや/和宮親子内親王/かずのみやちかこないしんのう、のち静寛院宮/せいかんいんのみや)と婚儀を挙げた。幕末の尊皇攘夷論にともなう倒幕思想が盛んになるなか、朝廷と幕府の公武一和(こうぶいちわ)の実現が望まれたのである。家茂と和宮は仲睦まじく、家茂が上洛するたびに和宮はお百度詣(ひゃくどもうで)を行うほどだったが、子はできなかった。

世継誕生を求める老中が大奥に「御手かはりの御人」を採用するよう求め、御年寄大崎の部屋子であった16歳の「てふ」に白羽の矢が立った。家茂と和宮が大奥御対面所の前庭で彼女を「御すき見」したが、2人ともお気に召さなかった。だが他に良い者も見つからず「てふ」は家茂の中﨟に任じられた(『静寛院宮御日記』二)。

大坂城滞陣中の家茂の側に中﨟がいたとされる史料もあるが詳細は不明である。結局家茂は慶応2年(1866)に大坂城に没した。21歳の若すぎる死だった。

家茂の時代は、家定・家茂の2代で御年寄を務めた瀧山(たきやま)が和宮や天璋院(てんしょういん)の信頼も得て大奥を支えた。女中の採用や昇進を定め、参詣や御三家への上使として外出していたことが日記から明らかである。瀧山は、慶喜の将軍就任に反対の立場を取り、江戸城を出て明治9年(1876)に没するまで川口で余生を過ごした。

監修/畑尚子、文/上永哲矢